Замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Абхазии Марина Маркова рассказала корреспонденту Sputnik Бадраку Авидзба о работе лечебного учреждения.

— Марина Михайловна, расскажите, как работает сегодня диспансер?

— Работа у нас протекает очень интенсивно. К нам приходит большое количество людей на обследование. Особенно было много людей во время недавней вспышки заболевания гриппом в республике. При появлении симптомов гриппа, похожих на туберкулез, к нам приезжали граждане из разных районов Абхазии.

— Каковы условия для приема больных в диспансере?

— Условия, прямо скажем, не очень хорошие. Мы ведем прием пациентов в одной комнате и, конечно, хотелось бы, чтобы наше новое здание начало функционировать как можно быстрее.

— Какие обследования проходят пациенты в диспансере?

— Мы делаем обзорные снимки, флюрографию, и у нас также работает врач-рентгенолог. Мы исследуем мокроту, делаем анализ на чувствительность к самому главному антибиотику против туберкулеза — римфопицину. Собранные анализы мы посылаем за границу. К сожалению, у нас нет своей лаборатории.

— Расскажите о динамике заболевания туберкулезом в Абхазии за последние годы.

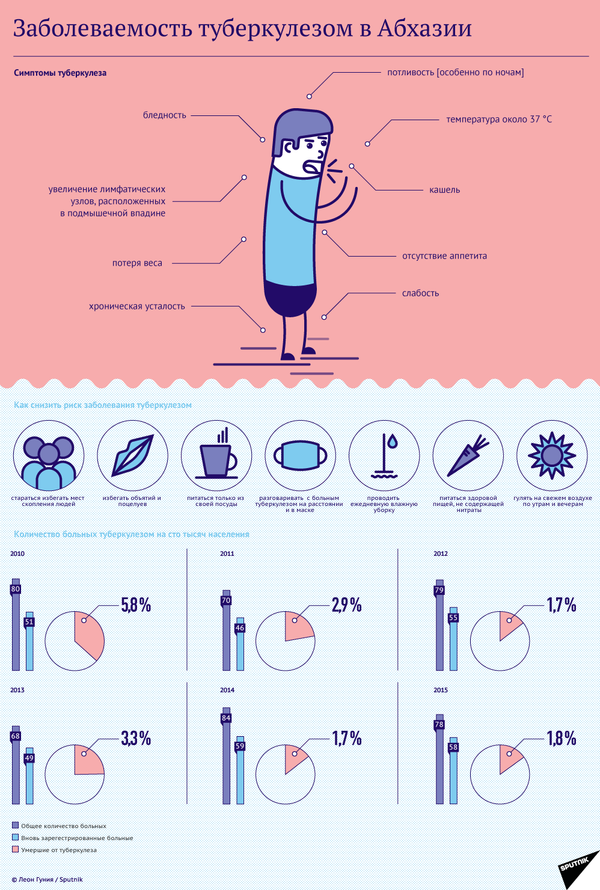

— Если опираться на отчетность в сравнении с предыдущими годами, то существенной динамики по количеству больных не наблюдается. Есть небольшое увеличение количества больных туберкулезом. Дело в том, что у нас увеличивается количество устойчивых форм заболевания. Туберкулез делится на чувствительные и устойчивые формы. В зависимости от устойчивости больные принимают разные препараты по наименованию и длительности лечения. Устойчивые формы лечатся гораздо дольше, чем чувствительные, до двух лет и более.

— Сколько пациентов сегодня находится на стационарном лечении в диспансере?

— На стационарном лечении у нас на сегодня находятся 14 человек. Это только бациллярные больные, которые способны передавать болезнь, они, безусловно, должны находиться постоянно здесь. Конечно же, все больные должны проходить стационарное лечение, но из-за того что здание диспансера еще не функционирует, мы не можем их принять. Бациллярные пациенты сейчас находятся во временных помещениях, построенных рядом с основным зданием.

— Каков процент излечения пациентов больных туберкулезом?

— Большая часть пациентов вылечивается, благо современные препараты позволяют достичь такого результата, однако каждый год появляются новые больные туберкулезом в различных его формах. К тому же некоторые бросают лечение, есть определенный процент людей, которые выезжают из Абхазии и лечатся уже в другой стране.

Радует то обстоятельство, что процент умерших от туберкулеза очень маленький. Раньше этот процент был больше, но сейчас мы можем выставлять диагноз и эффективно излечивать пациента. Раньше, к примеру, больные умирали от кровотечения в легких, сейчас практически такого не наблюдается, также раньше больные не имели возможности получать препараты от устойчивых форм туберкулеза и умирали от того, что мы не могли оказать им адекватного лечения. Сейчас у нас есть самые современные препараты, которые мы заказываем за границей.